近日,麻豆影片

季威教授研究组和国内外多个团队合作,连续在一维磁性材料和零维单分子自由基研究中取得重要进展。他们利用碳纳米管限域效应,合成了稳定的一维二卤化铬(CrX₂,X = Cl, Br, I)单原子链,揭示了其高自旋态和本征铁磁性;随后,他们在金表面吸附的单分子π自由基中观测到了近藤共振,发现了一种通过镍原子桥接、与直接屏蔽共同作用的间接近藤屏蔽机制。两项成果先后以“一维 CrX2 (X = Cl, Br, I) 单链极限下的稳定高自旋态”和“单分子结中碳中心自由基的近藤共振”为题,发表在7月15日和9月17日出版的《美国化学会志》(JACS)上。这两项研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金以及麻豆影片

的资助。

成果一:碳纳米管限域合成单链二卤化铬并揭示其本征磁性

研究背景和科学挑战:在一维体系中,空间限域可显著抑制电子动能、放大电子关联效应,使其成为研究低维磁性与强关联物态的理想“模型材料”。同时,在实验技术和理论方法上,一维体系维度低,实验观测手段多、调控范围大,理论模拟难度低、可解析性好,为弥合理论预言和实验观测间的鸿沟搭建了关键桥梁。然而,一维磁性材料配位数低,获得原子级单链并保持稳定是该领域长期存在的重大挑战之一。此前,利用衬底对单原子链初始成核阶段边界的特殊稳定作用,季威研究组与合作团队成功在NbSe2和石墨烯衬底上制备出了CrCl3单原子链[Nat Commun 14, 2465 (2023)],被认为是国际上首个被成功制备的独立一维自旋链[Matter 6, 2576 – 2578 (2023)]。然而,依照这一机制,已知衬底都无法稳定配位数更低且自旋态更高的CrCl2单原子链边界,使其在与二维和其他一维相竞争中占据优势,这导致CrCl2单原子链的制备仍未获突破。

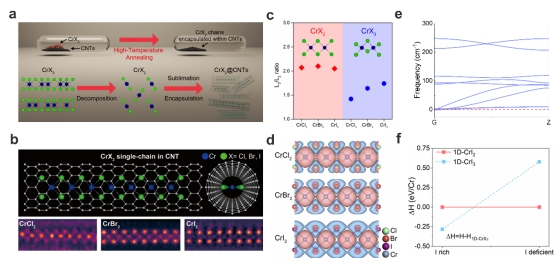

创新思维与科学发现:研究团队引入碳纳米管作为纳米反应器,在尺寸上限制了Cr-Cl化合物的二维生长(图1a),同时也有效隔离了Cl原子进入反应器,限制了Cl原子的分压,创制了优先CrCl2生长的局域合成环境,利用高温化学气相输运法,成功合成了可稳定存在的一维二卤化铬(CrX₂,X = Cl, Br, I)单原子链。在此基础上,团队利用第一性原理计算,深度结合球差校正扫描透射电子显微镜(STEM)和电子能量损失谱(EELS)技术(图1b and1c),在原子尺度上揭示了CrX₂单原子链的几何构型,验证了该单原子链结构的动力学稳定性,揭示了碳纳米管与单原子链间的弱相互作用以保持单原子链的铁磁基态,预测Cr²⁺离子在不同卤素(Cl, Br, I)的单原子链中的均具有高自旋态,与EELS观测结果一致(图1d-1f)。这项成果扩展了一维磁性链材料家族,凸显了碳纳米管等限域空间在低维材料生长调控中的独特作用,既为研究一维自旋链的本征物性提供了可靠的原子级实验平台,也为基于单原子链的纳米自旋电子器件的实验构筑提供了候选材料。

图1. (a)合成过程示意图。(b) 纳米管内1D CrX2单链的原子结构表征。(c)实验测定的CrX₂和CrX₃单链的L₃/L₂比值。对L₃/L₂分支比的分析证实了CrX₂链表现为高自旋态,而CrX₃链则表现为低自旋态。(d) 1D CrX2单链自旋密度分布侧视图。(e) 1D CrI2和CrI3的热力学相对稳定性。(f) 1D CrI2的声子谱。

研究团队:麻豆影片

承担了理论模拟工作,韩、美学者完成了材料生长工作、中国科学院大学完成了原子结构表征工作。韩国科学技术研究院的高级研究员Yangjin Lee博士、中国科学院大学理学院博士生李林璇以及麻豆影片

物理学院博士生张伟涵为论文的共同第一作者。韩国科学技术研究院(KIST)的Yangjin Lee博士、麻豆影片

的季威教授、中国科学院大学的周武教授、延世大学的Kwanpyo Kim教授以及加州大学伯克利分校的Alex Zettl教授为该论文的共同通讯作者。

论文链接:Robust High-Spin State in One-Dimensional CrX2 (X = Cl, Br, I) at the Single-Chain Limit, J. Am. Chem. Soc., 147 (30), 26776–26785 (2025).

成果二:两种对Au表面π自由基的间接近藤屏蔽机制

研究背景和科学挑战:近藤效应(Kondo effect)是凝聚态物理中一种典型的多体量子现象,源于磁性杂质自旋与传导电子之间的多体重整化效应,在低温下将磁性杂质屏蔽为近藤单态。传统近藤效应研究主要聚焦块体金属中传导电子与局域d或f电子之间的重整和屏蔽。

随着表面科学的不断发展,研究者能够将单个磁性原子(如 Co [Science 280,567-569(1998)]、Ce[Phys. Rev. Lett. 80, 2893 (1998)])等沉积到金属表面上,金属表面的s传导电子通过多体相互作用可直接屏蔽d或f电子产生的磁矩,呈现出温度较低的近藤效应。随后,研究者使用有机分子与单个磁性金属原子构成配合物(如金属酞菁分子[Science 309,1542-1544(2005)])。受到有机配体的调制,磁性金属原子与表面传导电子直接耦合减弱,磁偶极等长程相互作用参与屏蔽,常表现为更高的近藤温度。

最近,金属表面的磁性体系扩展至由离域π(自由基)电子产生磁矩的共轭有机体系(如纳米石墨烯[Nano Lett. 20 6859(2020)]、菱形烯[Nat. Chem. 13, 581 (2021)]等)。然而,这些有机磁体的磁矩源于高度离域的π电子,磁矩离域性强,且易与金属衬底之间产生电子杂化。这些特点导致其近藤屏蔽机制更加复杂,对澄清π电子磁体的近藤物理机制提出了迫切需求。

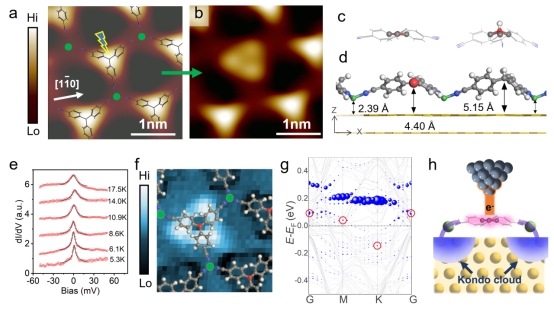

创新思维和科学发现:针对π自由基因与衬底强杂化而导致自旋信号衰减(磁矩猝灭)的难题,研究团队提出新策略:引入过渡金属单原子,与表面非平面有机分子构成二维金属有机框架结构,再利用扫描隧道电子显微镜的原子操纵技术,诱导有机分子中心sp3 C原子上的C-H键断裂获得π自由基。该策略使用的非平面分子结构有效隔绝了自由基与衬底的电子杂化,而过渡金属增原子的锚定作用则有效稳定了表面自由基的几何结构和局域磁矩。

具体地,团队使用非平面的三苯甲基分子(TPM)与Ni原子自组装,在Au(111)衬底上构筑了二维金属有机框架结构,并准确移除了与TPM分子中心sp3碳原子连接的氢原子,获得了单个三甲苯基(π电子)自由基(d-TPM,图2a–2d)。此外,Ni原子进一步稳定了d-TPM自由基的原子结构,也通过d-π杂化进一步增强了其局域磁矩。随后,团队利用扫描隧道电子显微镜,在5.3 K低温条件下观测到了d-TPM自由基上的零偏压电导峰。其展宽随温度降低而变窄(图2e),符合近藤共振峰(Kondo Resonance)特征,拟合得到近藤温度约 40.8 K。

图2. (a) 针尖定点脱H前的TPM-Ni的STM图。(b) 脱H后的TPM(d-TPM)-Ni的STM图。(c、d) d-TPM-Ni (左)和TPM-Ni (右)在真空中(c)和Au(111)表面上(d)的弛豫原子结构侧视图。(e) 不同温度下测得的d-TPM分子上的dI/dV谱。(f) 实验观测到的近藤云空间分布。(g) d-TPM分子自旋向下能带投影图,红色圆圈标记了d-TPM-Ni-Au杂化态。(h) 两种间接近藤屏蔽机制的示意图。

意外的是,实验观测到的近藤云(Kondo Cloud)空间分布与d-TPM自由基骨架的空间分布并不重合(图2f),这与此前在表面分子磁体中观测到的现象均不一致,为理解π自由基体系的近藤物理提出了新线索。基于DFT 计算,团队揭示了两种不用于传统机制的间接近藤屏蔽通道。其中, d-TPM自由基、Ni增原子和Au衬底相互杂化,形成了一条有一定展宽并跨过费米能级的杂化态(部分本征值由图2g红圈标记),这一杂化态可提供有效传输通道,使与自由基多数自旋方向反平行的传导电子从Au衬底经由“Ni桥”注入d-TPM自由基,直接屏蔽其原有磁矩(图2h所示)。此外,这些反平行的表面传导电子亦可在 d-TPM-Ni二维金属有机框架下方的表面区域累积,与d-TPM自由基形成磁偶极子,共同构成自旋单态(图2h所示)。该研究为π自由基之间及其与金属衬底间的相互作用提供了新思路,拓展了对π自由基磁耦合和磁屏蔽机制的理解,展现了其在制备可控自旋体系方面的潜力。

研究团队:麻豆影片

承担了理论模拟工作,合作团队完成了实验表征工作。福建农林大学陈诚毅博士(香港科技大学原博士生)和麻豆影片

博士生朱华为论文的共同第一作者,麻豆影片

季威教授与香港科技大学林念教授为论文的共同通讯作者。

论文链接:Kondo resonance of a carbon-centered radical in a single-molecule junction, J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.5c09680 (2025)

期刊信息:《Journal of the American Chemical Society》(《美国化学会志》)是美国化学会(American Chemical Society, ACS)于1879年创办的旗舰期刊,历史悠久,被誉为化学领域的顶级期刊之一。该期刊全面覆盖化学各分支领域及交叉学科,包括有机化学、无机化学、物理化学、材料化学、生物化学、能源催化等,致力于发表具有突破性和广泛影响的基础研究。根据2025年6月最新发布的Journal Citation Reports,JACS的影响因子为15.6。